嗅覚と臭い物質

入社以来一貫して脱臭フィルターの開発を担当してまいりましたが、何を隠そう入社するまでまさか臭い分子が鼻の穴から鼻腔を通り、最奥部にある粘膜に付着して嗅覚受容体から臭いを認知しているなどとは想像したことがありませんでした。

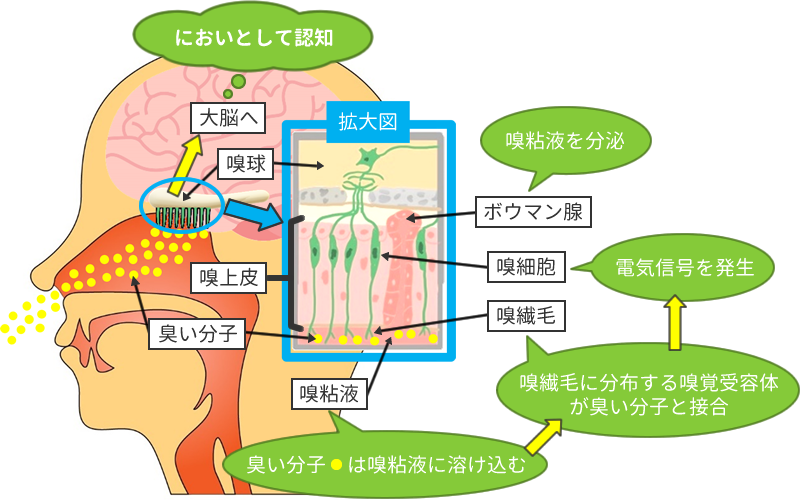

具体的には次の経路をたどります。

鼻腔 ⇒ 嗅粘膜(受容器) ⇒嗅繊毛(嗅覚受容体)⇒ 嗅細胞 (電気信号を発生) ⇒ 嗅球 (嗅覚一次中枢) ⇒ 大脳皮質(におい認知)

鼻腔を通ったにおい分子は鼻腔上部にある嗅上皮に到達し、ボウマン腺等から分泌されて嗅上皮を覆っている嗅粘液に溶け込みます。次に、におい分子は吸繊毛にある嗅覚受容体に接合することで嗅細胞が興奮した結果、電気信号を発生します。この情報は嗅覚の一次中枢に相当する嗅球を経由して大脳に伝えられ、においとして認知されます。

嗅覚は「最も謎に包まれた人間の感覚」とも評されますが、数十万種もあるといわれるにおい分子をどうやって嗅ぎ分けているのでしょうか?

嗅覚受容体は7回貫通型の特徴的な構造を持つタンパク質であり、1991年にリンダ・バックとリチャード・アクセルによってその遺伝子(OR遺伝子)が発見され、この功績により二人は2004年度のノーベル医学生理学賞を受賞しました。嗅覚受容体の数は生物によって異なり、人間は396種類に対し、ミツバチは163種類、鶏は211種類、犬は811種類、マウスが約1130種類、アフリカゾウに至っては1948種類もあります(新村芳人(2015) におい・かおり環境学会誌 46巻4号)。

対照的に水生哺乳類の嗅覚受容体の多くは退化してクジラは60種類、イルカはたった12種類しかありません。(宮崎雅雄(2016) J. Japan Association on Odor Environment Vol. 47 No. 1)。その代わりにイルカやクジラは、超音波の反響によって周囲を探知するエコローケーション(反響定位)の能力を発達させたと考えられます。

一般的に多くの嗅覚受容体を持つ動物は、においをより厳密に識別する能力が高いといわれています。

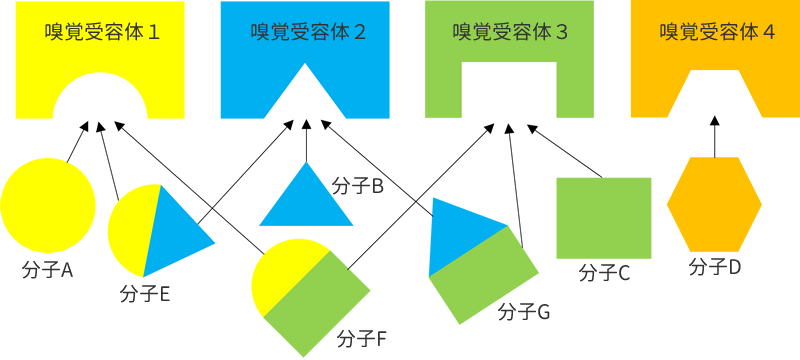

嗅覚受容体のタンパク質は種類ごとに異なる鍵穴構造を作っており、この鍵穴構造にフィットする構造をもつ分子と結合することで異なるにおい分子を認識します。以下に模式図を示しました。嗅覚受容体は特定の一つのにおい分子とだけ結合するものもあれば、複数のにおい分子と結合するものもあり、多様なパターンを示します。あるにおいを嗅いだとき、センサーに相当する嗅覚受容体の中にはオンになるものと、オフのままのものがあり、このオンオフのパターンから脳がにおいを識別していることになります。このオンオフのパターンは無数にあるため、多種多様なにおいを識別できていると考えられています。人の嗅覚受容体は396種類あるので理論的には2の396乗もの莫大な(=1.6×10119)組み合わせがあります。この組み合わせが似ていると似ているにおいと認識され、異なると違うにおいとして認識されると考えられます。

鼻のよさには、この臭いの違いを嗅ぎ分ける識別能力と、より低濃度のにおいを嗅ぎ取る能力の2種類があります。より低濃度のにおいを嗅ぎ取る能力、いわゆる鼻が利くかどうかは、嗅細胞の数に関係するといわれています。人間より犬の鼻が利くというのは衆目の一致するところですが、この嗅細胞の数の差で説明できます。人間の嗅上皮の面積は5cm2ほどで嗅細胞は1000万個程度なのに対し、犬の嗅上皮の面積は約15~150cm2で嗅細胞は2億個くらいあるといわれています。

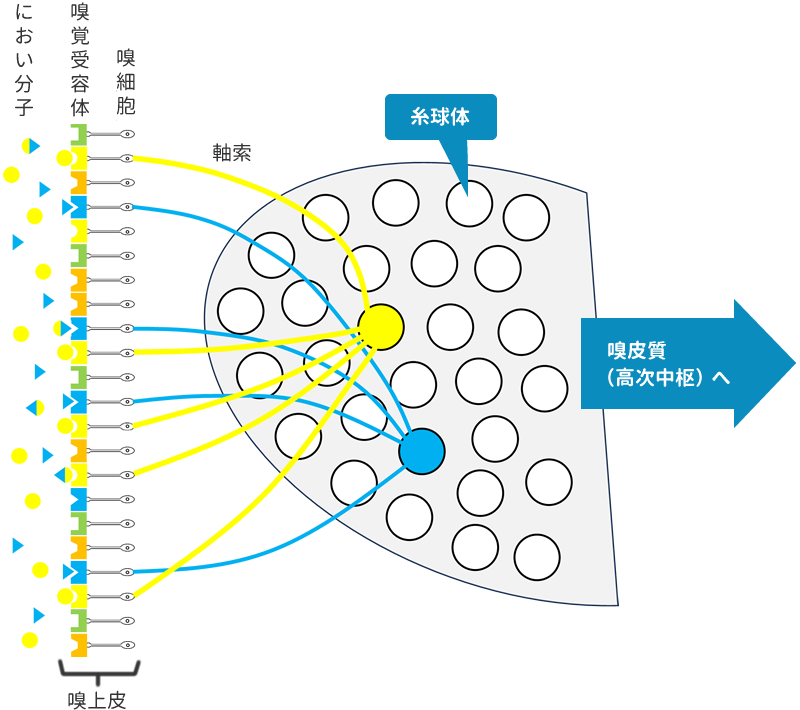

それでは嗅細胞に伝えられたにおい分子の情報はどのように嗅球、そして大脳へと伝達され、においとして認知されるのでしょうか?この分野はまだまだ未知のことが多いですが、マウス等の嗅覚系の研究から少しずつメカニズムが分かってきています。

マウスの嗅覚系の模式図を以下に示しました。マウスは約1130種類の嗅覚受容体がありますが、1個の嗅細胞はたった1個の嗅覚受容体しか作りません。嗅細胞からは1本の軸索が伸びて嗅球の表面に約2000個ある糸球体の1個につながっていますが、同じ嗅覚受容体を持つ嗅細胞は同じ糸球体に繋がっています。つまり嗅球の個々の糸球体はただ1種類の嗅覚受容体の情報を受け取る場となっており、「1糸球体-1受容体ルール」と呼ばれています。マウスの嗅細胞は約数百万個あるため、1個の糸球体には数千個の嗅細胞から伸びている軸索が集まっていると考えられています。

マウスの嗅上皮と嗅球の模式図

マウスの嗅上皮と嗅球の模式図こうして複合臭としてランダムに鼻腔に入ってきた様々な臭い分子の情報は、約1130種類の異なった嗅覚受容体をもつ嗅細胞からのシンプルな神経配線により、嗅球に約2000個ある糸球体の分布「におい地図」として捉えられます。

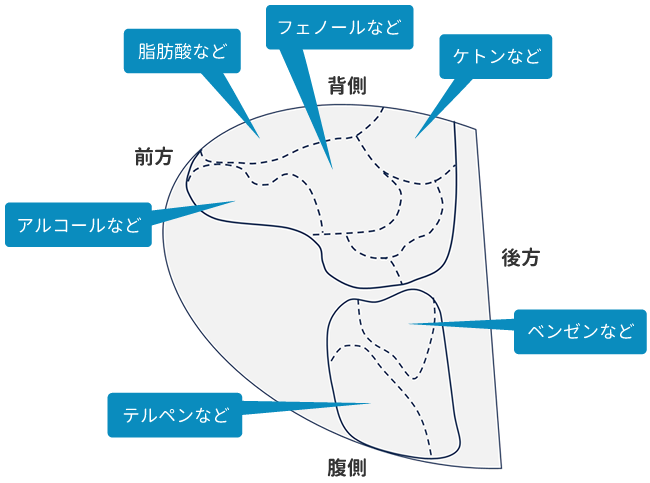

嗅球にある糸球体は、よく似た構造をもつにおい分子に応答する糸球体は近くに集まっており、下記の模式図のようなにおい地図として表現されています。

マウスの嗅球のにおい地図

マウスの嗅球のにおい地図嗅細胞から伸びている軸索は糸球体に至るまでは枝分かれしないが、糸球体の中に入ると多数の枝分かれを作り、嗅球にある神経細胞である僧房細胞や房飾細胞の軸索を介し、嗅皮質と呼ばれる高次中枢に伝えられます。嗅皮質でにおい情報を処理するメカニズムは不明な点が多く、今後の研究の進展が期待されます。

においでガンなどの病気を診断する研究が進められている昨今ですが、ソニーが医療研究用に嗅覚を測定するにおい提示装置を開発し、今後エンタテインメントにも応用していくことが発表され話題になりました。

嗅覚についてはまだまだ分かっていないことが多く、今後の発展が期待される注目の分野であり、本当に奥深い世界であると実感する日々です。

当社の役割としましては、やっかい者と思われるイヤなにおいを除去あるいは低減するための脱臭フィルターを開発・製造・販売し、より多くの方のお役に立つことです。

そのためにまずは、その嫌な臭いの原因物質が何であるのかよく知る必要があります。

たとえばトイレの臭いには、硫化水素やメチルメルカプタンを代表とする「硫黄化合物」が多く含まれています。また尿の臭いはアンモニアですが、これは「窒素化合物」です。

大抵のにおいは濃度の異なる2つ以上の成分が混ざり合っていますが、次のことから問題が複雑化します。

- ①各成分でにおいの質や強さが異なります。

- ②単一の成分であっても濃度によってにおいの感じ方が異なります。

- ③においの成分が混ざり合うことにより、においの質が変化したり、強まったり弱まったりします。

当社では、ガスクロマトグラフ(GC)、ガスクロマトグラフ質量分析計(GC-MS)、におい嗅ぎガスクロマトグラフィー(GC-O)などを駆使してどんな成分がどのくらい含まれているのか分析し、臭いの原因物質を特定するなどして、その臭い成分に最適な脱臭フィルターの配合、製法を決定しています。

表1に代表的な臭気物質と分類、定量分析に用いているガスクロマトグラフの種類を示しました。臭い成分の濃度には体積比で百万分の一を表す「ppm」が用いられます。

表1 臭気物質の分析方法

| 分類 | 物質例 | ガスクロマトグラフの種類 |

|---|---|---|

| 硫黄化合物 | 硫化水素、メチルメルカプタン | FPD 注1) |

| 炭化水素、エステル類 アルコール類 | トルエン、酢酸エチル イソブチルアルコール |

FID 注2) |

| アルデヒド類 | アセトアルデヒド プロピオンアルデヒド |

FIDまたはFTD 注3) |

| 脂肪酸類 | プロピオン酸、イソ吉草酸 | FID |

| 窒素化合物 | トリメチルアミン | FID |

注2)FID:水素炎イオン化検出器。ほぼ全ての有機化合物を検出できる。

注3)FTD:熱イオン化検出器。有機リン化合物、有機窒素化合物に高感度。

分子の構造や大きさといった違いを示す、構成する原子の種類や数、特徴的な部分構造である官能基「例)アルコール類の水酸基(-OH)」が同じものには、化学的な性質に類似性が見られますが、臭いにも同じように類似性が見られます。

人間が感じる臭いの最小濃度を嗅覚閾値といいます。嗅覚閾値は物質によって異なり、ごくごく低い濃度で臭いを感じる物質もあれば、高い濃度でないと臭いを感じることが出来ない物質まで様々です。各物質の嗅覚閾値について調査された結果の一例を表2に示します。ヒトを含め動物にとって身に危険を感じるもの、不快なものとして「焦げ」や「腐敗」が挙げられます。進化の過程でこれらの臭いに対する感度は、生命を脅かす危険をいち早く察知するよう発達したと考えられ、嗅覚閾値は著しく小さい値となっています。

表2 嗅覚閾値例 (永田・竹内 (財)日本環境衛生センター(1990))

| 分類 | 物質 | 臭いの種類 | 検知閾値(ppm) | 発生場所の一例 |

|---|---|---|---|---|

| 硫黄化合物 | 硫化水素 | 腐卵臭 | 0.00041 | 温泉、下水 |

| 硫黄化合物 | メチルメルカプタン | 腐ったタマネギのような臭い | 0.00007 | 冷蔵庫、下水 |

| アルコール類 | エチルアルコール | アルコール臭 | 0.52 | 酒類 |

| アルデヒド類 | n-ヘキシルアルデヒド | 焦げ臭 | 0.00028 | 厨房排気 |

| 脂肪酸類 | n-吉草酸 | 靴下や汗の臭い | 0.000037 | 畜産事業場 |

| エステル類 | 酢酸エチル | 果実臭 | 0.87 | 塗装工場 |

| 窒素化合物 | トリメチルアミン | 魚の腐ったような臭い | 0.000032 | 魚腸骨処理場 |

| 窒素化合物 | アンモニア | 刺激臭 | 1.5 | し尿 |

| 芳香族化合物 | トルエン | シンナー臭 | 0.33 | 塗料 |

| 芳香族化合物 | フェノール | 絵の具のような臭い | 0.0056 | 排気ガス |

| テルペン類 | リモネン | 柑橘系の臭い | 0.038 | 柑橘類の皮 |

飲食店様の近隣対策用に大変ご好評を頂いております、当社「KCU」脱臭フィルターは、揚げ物や焼肉調理から発生する「アルデヒド類」や「脂肪酸類」といった臭気除去を得意としております。

また、当社の大型活性炭ハニカムは、硫化水素、メチルメルカプタン、二硫化メチル等の「硫黄系化合物」、トリメチルアミンやアンモニア等の「窒素系化合物」、プロピオン酸、イソ吉草酸等の「脂肪酸類」他、様々な臭いに対応することができます。

これまでお客様から様々な臭いの分析や対策のご依頼をいただき、当社データベースには知見やノウハウがたくさん蓄えられてきました。状況に応じた最適なご提案をさせていただきますので、臭いに関するご要望がありましたら、ぜひ当社までご相談ください。

【参考文献】

「嗅覚概論」においの評価の基礎 第2版 斎藤幸子・井濃内順・綾部早穂 編著 公益社団法人 におい・かおり環境協会

【参考HP】

公益社団法人 におい・かおり環境協会HP (https://orea.or.jp/)