臭気指数の測定方法

私たちは普段生活する中でこの臭いは強烈だ、これはくさい、これはほとんど臭いがしないなどと臭いの強さを表現していますが、これらは個人の主観による評価で定量的に比較することができません。しかし脱臭フィルターの性能を評価するには、できるだけ主観的な表現を避け、臭いの強さを定量的に数値化する指標が欲しいところです。これを実現するのが臭気指数または臭気濃度になります。当社で販売している脱臭フィルターの性能を評価する際にも、この指標を利用しています。

臭気指数と臭気濃度

臭気指数と臭気濃度はお互いに変換可能であり、以下の関係式で表わされます。

N=10 logS

S=10(N/10)

臭気指数N、臭気濃度S

臭気濃度とはその臭気を無臭になるまで希釈するのに必要な希釈倍数のことです。例えば焼き肉の臭いがする空気を袋に入れ、無臭の空気で100倍に希釈した時に無臭になった場合の臭気濃度は100になります。このときの臭気指数は20です。

臭気指数は人間の感覚強度に対応させた値であり、悪臭防止法では臭気指数の上限値が規制値として定められています。臭気指数は嗅覚測定法という官能試験(ヒトの嗅覚を利用した試験)によって測定されますので、様々な臭い分子が存在する複合臭でも測定することが可能です。嗅覚測定法には空気の臭いに対して行う「三点比較式臭袋法」と水の臭いに対して行う「三点比較式フラスコ法」などがあります。

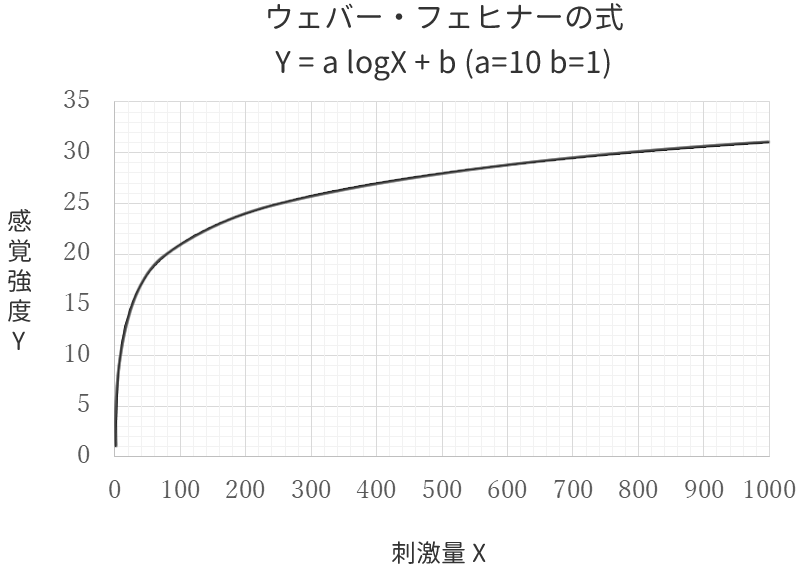

【参考】ウェバー・フェヒナーの法則および臭気指数と臭気濃度の関係

臭気濃度は何倍薄めれば臭いを感じなくなるかという指標ですが、物質量と相関が高い物理量と考えられるため、人間の感じるにおいの強さには対応していません。人間の感覚的な強さは刺激量の対数値に比例するというウェバー・フェヒナーの法則はよく知られており、人間の五感すべてによく当てはまると言われており、臭気指数はウェバー・フェヒナーの法則を適用して臭気濃度を感覚量に変換した値であり、人間の感覚強度に対応した値となります。

ウェバー・フェヒナーの法則を表わす式を(1)に、臭気指数と臭気濃度の関係式を(2)に示しました。上記グラフはa=10、b=1の場合の(1)式をプロットしたものです。

ウェバー・フェヒナーの法則: Y=a logX+b(感覚強度Y、刺激量X、aとbは定数)・・・(1)

臭気指数と臭気濃度の関係式: N=10 logS、 S=10(N/10) (臭気指数N、臭気濃度S)・・・(2)

(2)式より、例えば臭気濃度3200の臭いを90%低減させて臭気濃度320になった場合、感覚強度に対応した臭気指数は35から29%低減した25になり、臭気濃度3200の臭いを99%低減して臭気濃度32になった場合でも、臭気指数は35から57%低減した15にとどまります。このことから、感覚強度である臭気指数を大幅に低減させるような脱臭対策は、非常に難しいということが分かります。

臭気判定士

臭気判定士と聞くと、鼻が利き 、臭いを嗅ぎ分けるスペシャリストのように思われがちですが、実際には、臭気の測定を監督する資格になります。つまり、臭気指数や臭気濃度を算出するためのオペレーターの資格ということです。この臭気判定士は悪臭防止法に定められた国家資格であり、オペレーターとしての業務を遂行するための知識(法令から統計学などの知識が要求されます)があることが必要です。

臭気判定士は、悪臭に関する苦情を解決することを目的に、工場や事業所から発生する臭いの強さ(臭気指数(臭気濃度))を法律に基づいて適正に評価することができます。令和4年度の全国の臭気判定士は3,299名です。臭気判定士試験は年に1回行われ、合格率は年によって変動しますが20~40%程度です。当社には数多くの臭気判定士が在籍しています。

【参考】臭気判定士に求められる嗅覚

臭気指数(臭気濃度)測定において、臭いを嗅ぎ分けるのはオペレーターである臭気判定士ではなく、パネルの作業です。基準臭を用いてパネルが判定に適した嗅覚をもつかどうかの判定試験を行いますが、臭いがあるかどうかを判断するだけで特別な嗅覚は求められません。ちなみに、臭気判定士の試験も筆記試験に加え、パネルの判定試験と同様の嗅覚検査がありますが、あくまで一般的な嗅覚があることを求められるだけです。におい・かおり環境協会が公表している値を引用すると、95%の合格率があることから分かる通り、鼻が利くような能力は求められていないようです。

パネル選定用基準臭セット

パネル選定用基準臭セット三点比較式臭袋法

嗅覚測定法のひとつである「三点比較式臭袋法」について、当社で行っている試験を紹介します。

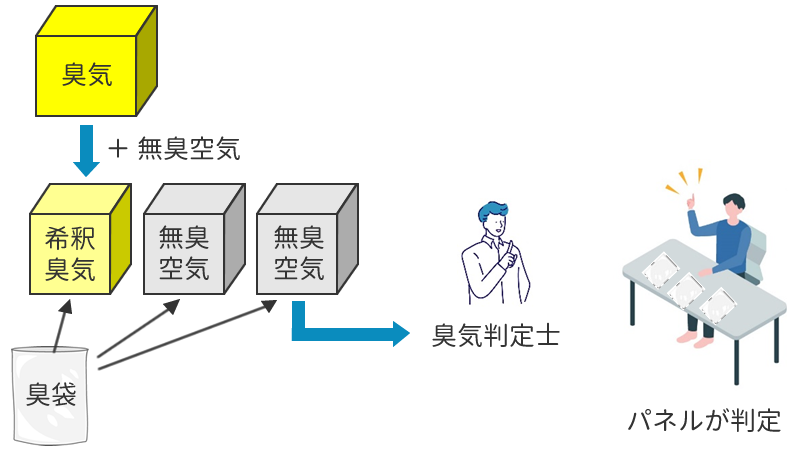

この測定は、測定用の試料の調整と測定全体の管理を行うオペレーターである「臭気判定士」と、臭いの有無を判定する「パネル」によって実施されます。尚、パネルは1人では当然個人差が出ますので、6人以上の複数で同じ試験を行ってバラツキを補正しています。

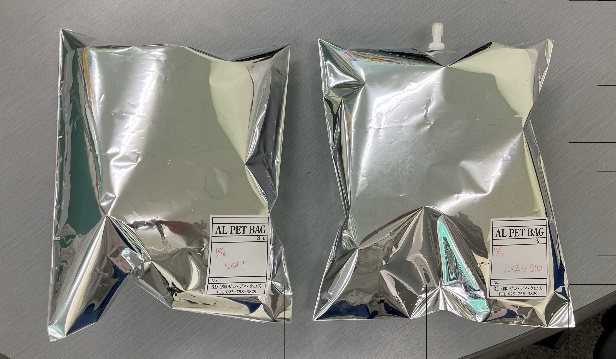

まずは、臭気指数を測定する対象のサンプルを、悪臭防止法に定められた適切な方法で採取し、採取したサンプルを持ち帰ります。この採取した臭いを「原臭」と呼んでいます。非常に臭いが強く、そのままではとても嗅ぐことができない場合や、逆に臭いが薄すぎて少し希釈したら全く臭いが無くなってしまう場合などいろいろな原臭があります。

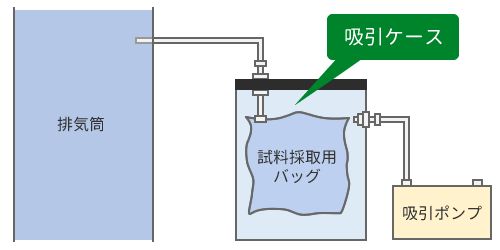

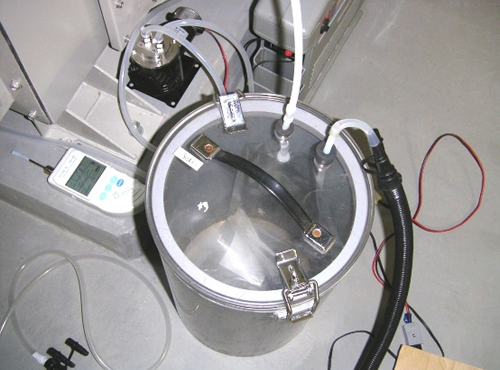

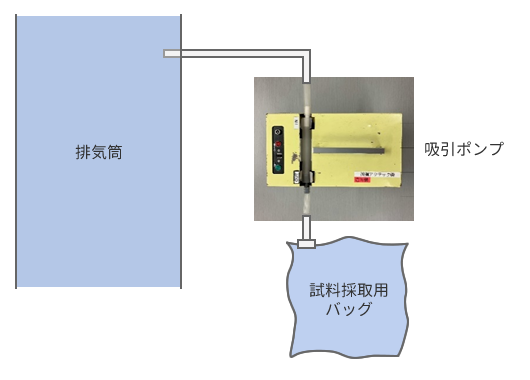

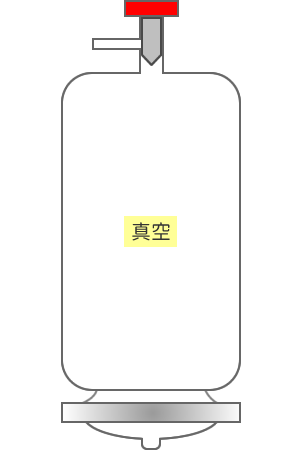

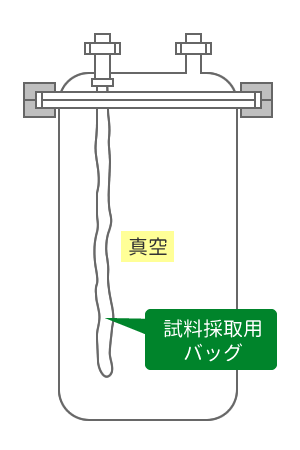

原臭の採取方法には以下の図に示した直接採取法と間接採取法があります。直接採取法は間接採取法に比べて簡便な方法ですが、ポンプに臭気が付着するという欠点があり、高濃度臭気のあとに低濃度臭気を採取する場合は空運転をしっかり行い、ポンプに付着した臭気をとばす必要があります。一方、間接採取法はポンプに臭気が付着しない利点がありますが、バッグを入れる吸引ケースの気密性に注意を払う必要があります。

なお、臭気採取口が負圧の場合は、携帯用のフレックスポンプ等の吐出圧(静圧)の低いポンプでは吸引できない可能性があるので注意する必要があります。せっかく現場まで行ったのに採取できなかったということにならないように気を付けたいところです。

間接採取法

間接採取法 間接採取用吸引ケース

間接採取用吸引ケース 間接採取法による臭気採取

間接採取法による臭気採取 直接採取法

直接採取法 直接採取法による臭気採取

直接採取法による臭気採取また、敷地境界の試料採取は6~30秒の間に10ℓほどの空気を吸引する必要があるため、短時間で大容量の空気を採取することができる真空瓶法か吸引瓶法が一般的に用いられていました。ただし近年は、その簡便さから送気量の大きいポンプを用いて直接採取することも増えてきました。

真空瓶法

真空瓶法 吸引瓶法

吸引瓶法 ポンプを用いた直接採取

ポンプを用いた直接採取臭気判定士の腕の見せ所の一つがこの採取した原臭の状態を把握する点にあります。希釈倍率を求めていく作業ですので、いきなり濃すぎる臭いから始めてしまっては作業時間が大変に長くなりますし、逆に薄すぎる臭いを希釈してしまい、試験が成立しないこともあり得ます。臭気判定士は原臭を確認し、妥当な希釈倍率の試験試料を用意することが求められます。

さて、測定の準備が整ったら、臭気判定士は活性炭に通して作製した無臭の空気を入れた3つの袋のうち、1つにだけ狙いの希釈倍数となる量の原臭ガスを注射器で注入し、臭いを付けた試料を作成します。パネルはこの3つの袋を嗅いで、どの袋が臭うかを判定します。パネルが臭いを正しく判別出来たら、さらに薄い臭いとなるよう希釈倍率を上げて、改めて試験を行います。このようにして、臭いの入っている袋がどれか分からなくなるまで希釈する倍率を上げていき、臭気指数および臭気濃度を求めます。

どれが臭気の入った袋かをパネルが当てる。

パネルが不正解するまで臭気を希釈していく。

6人以上のパネルの結果のうち、上下をカットして4人の平均値を算出。

臭気採取したサンプリングバッグ

臭気採取したサンプリングバッグ 無臭袋の作製

無臭袋の作製 注射器

注射器 臭気指数の測定

臭気指数の測定 測定記録用紙

測定記録用紙飲食店等で臭いの苦情があって対策をとる必要がある場合、原臭の強さを臭気指数(臭気濃度)で測定し、敷地境界までの距離、排気風量、周辺環境、お客様の要望、悪臭防止法による臭気指数規制値等をもとに脱臭装置を設計します。

次に脱臭装置を導入いただいた後に、入口の原臭と脱臭後の出口の臭気指数(臭気濃度)を測定し、想定した脱臭効果が得られたかを確認します。

悪臭防止法については以下のリンクに詳しく説明していますので、ご参照ください。

まとめ

臭いといっても実際に発生している臭いは色々な化学物質が混ざった複合臭であり、においの成分、強さ、排気風量、周辺環境、規制値などから最適な脱臭フィルターを検討する必要がございます。また、お電話やメールだけでは使用環境を十分に把握できない場合は現地を訪問させていただき、実際ににおいを嗅いでより詳細に情報を入手させていただく必要があります。そのうえでご予算に応じた当社製品をご提供させていただきますので、まずはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

【参考】臭気指数(臭気濃度)測定手順の詳細

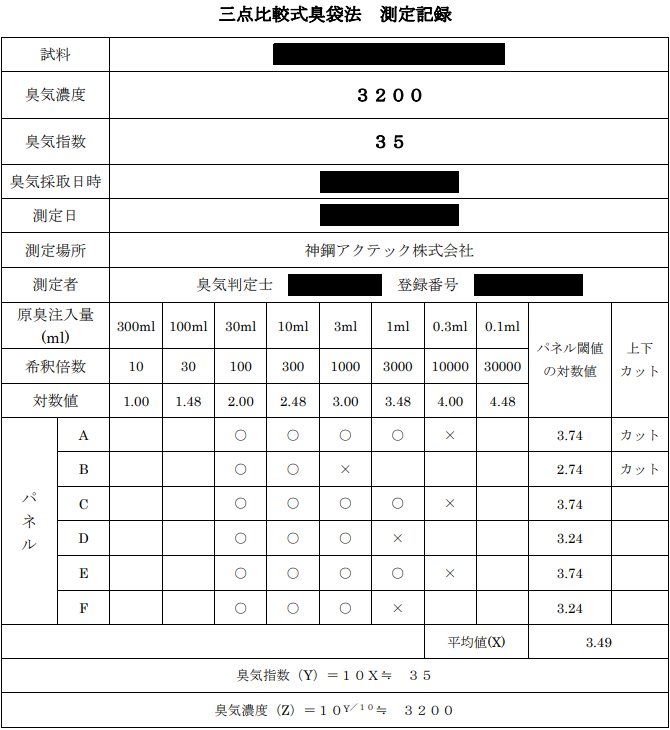

下記の表は臭気指数(臭気濃度)の測定記録の一例です。この例を用いて測定手順を詳しく説明します。

パネルの人数は、悪臭防止法施行規則第一条で6人以上と定められていますが、パネル6人で実施されるのが一般的です。

測定手順

- ①オペレーターの臭気判定士が原臭を確認し、最初の試験の希釈倍数を100に設定。

- ②1人のパネル用に3ℓ(3000㎖)の無臭空気を入れた袋を3つ用意して1セットとする。そのうちの1つの袋にだけ30㎖の原臭を注射器で注入し、希釈倍数を3000㎖÷30㎖=100とします。この3つのうち1つにだけ臭いが入った袋を、パネル6人分6セット用意します。それぞれのパネルが3つの袋を嗅ぎ、どの袋に臭いが付いているかを判定してもらいます。その結果、6人のパネル全員が臭いを注入した袋を正しく判定しました。

- ③次に3つの無臭袋のうち1つの袋に10㎖の原臭を注射器で注入し、希釈倍数を3000㎖÷10㎖=300とし、②と同様の操作をパネルA~Fに行いました。その結果、今度も6人のパネル全員が臭いを注入した袋を正しく判定しました。

- ④次に3つの無臭袋のうち1つの袋に3㎖の原臭を注射器で注入し、②と同様の操作をパネルA~Fに行いました。希釈倍数は3000㎖÷3㎖=1000です。パネルB以外は臭いを注入した袋を正しく判定しましたが、パネルBは正しく判定できなかったため、ここで終了となります。

- ⑤次に3つの無臭袋のうち1つの袋に1㎖の原臭を注射器で注入し、希釈倍数を3000㎖÷1㎖=3000とし、②と同様の操作を残ったパネルA、C、D、E、Fに行いました。今度はパネルA、C、Eの3人は臭いを注入した袋を正しく判定しましたが、D、Fの2人は正しく判定できなかったため、ここで終了となります。

- ⑥次に3つの無臭袋のうち1つの袋に0.3㎖の原臭を注射器で注入し、希釈倍数を3000㎖÷0.3㎖=10000とし、②と同様の操作を残ったパネルA、C、Eに行いました。3人とも臭いを注入した袋を正しく判定することができなかったため、測定はここで終了となります。

- ⑦次に各パネルの閾値の対数値を求めます。パネルAは希釈倍数3000まで正しく判定し、希釈倍数10000で正しく判定できなかったため、3000の対数値3.48と10000の対数値4.00の平均値の3.74がパネルAの閾値の対数値となります。同様の計算をB~Fに対しても行い、6人のパネルの閾値の対数値が出揃いました。

- ⑧次に臭気指数と臭気濃度を計算します。まず上下カットと呼ばれる操作を行います。最小の希釈倍数で終了したパネル1人(ここではA)と、最大の希釈倍数で終了したパネル1人(ここではB)をカットします。残った4人の閾値の対数値の平均値を計算すると、(3.74+3.24+3.74+3.24)÷4=3.49となりました。臭気指数はこれを10倍して有効数字を2桁として35になり、臭気濃度は103.5=3163≒3200になりました。

【参考】

臭気指数(臭気濃度)のほかに、臭いを数値化する方法を2つご紹介します。

物質濃度の定量分析

臭いの主成分となるガスを定めて、その濃度を指標にするという手法もあります。代表的なところではトイレの臭いの主成分を硫化水素、メチルメルカプタン等とし、下水の臭いの主成分を硫化水素、メチルメルカプタン、二硫化メチル、硫化メチル等とし、ガスクロマトグラフなどで物質量を直接測ります。

しかし臭いの種類が多い厨房排気のような用途の場合、代表的なガスを決めることがそもそも難しいケースもあり、成分の定量分析も簡単ではなく費用もかかります。そのような場合、複合臭を直接測定できる臭気指数(臭気濃度)が適しています。

ニオイセンサ

簡易的に臭いを数値化するのに、金属酸化物半導体をセンサに用いたニオイセンサを用いることもあります。金属酸化物半導体の表面にニオイ分子が吸着すると、半導体の電気伝導度が高くなり抵抗値が下がります。その抵抗値の変化が数値化されて表示されます。ニオイセンサは携帯性に優れるため、容易に現場に持ち運ぶことができ、その場で数値としてリアルタイム表示されるため大変便利です。

一方、ニオイセンサは人間の嗅覚とは異なるため、臭気指数の測定結果とはリンクしません。異なる成分系の2種の臭いの強さを、ニオイセンサと臭気指数で測定して比較すると、ニオイセンサと臭気指数では逆の結果になることもあります。ニオイセンサは大変便利なものですが、特性をよく理解した上で使う必要があります。

当社のニオイセンサの使い方の一例として、飲食店や工場において臭いの強さが短時間で大きく変動する現場において、臭いをピークで採取するためにニオイセンサでモニタリングしながらタイミングをはかってサンプリングすることがあります。

近年、AI技術の進展に伴い、ニオイセンサの発展型として人の嗅覚メカニズムを模したセンシング技術の開発が急速に進んでいます。当社で使っているニオイセンサは1種類の半導体センサのみ使われていますが、複合臭を構成する様々な種類のにおい分子に対し、人の嗅覚受容体のように応答特性の異なる複数のセンサを備えたものが開発されています。最終的にこれらのセンサから得られるデータパターンと人の官能評価を結びつけることが出来るようになれば、官能評価をセンサで代用することも夢ではないかもしれません。

ニオイセンサ

ニオイセンサ(新コスモス電機製)

ニオイセンサの使用例

ニオイセンサの使用例