悪臭防止法の概要

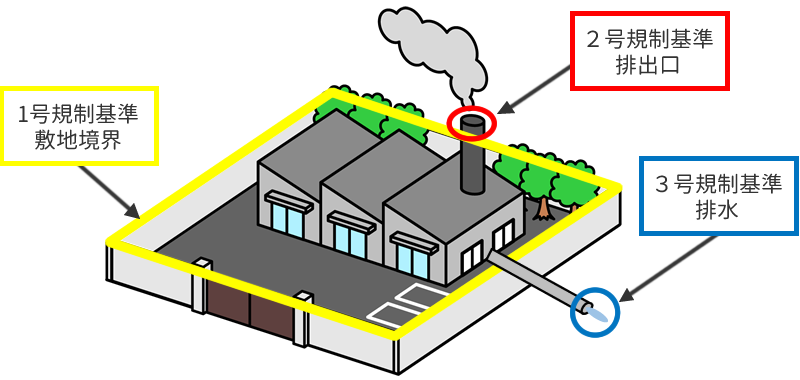

工場や事業場から発生する悪臭は「悪臭防止法」によって規制されています。都道府県知事及び市長は、悪臭を防止する必要があると認める地域を規制地域として指定するとともに、「特定悪臭物質濃度」または「臭気指数」のどちらかで規制基準を設定することになっており、敷地境界の1号規制基準、排出口の2号規制基準、排水の3号規制基準をそれぞれ定めます。

悪臭防止法の規制基準

悪臭防止法の規制基準臭気指数の測定については以下のリンクに詳しく説明していますので、ご参照ください。

悪臭防止法の規制地域を有する市区町村数は、令和4年度末時点で、全国の市区町村数1,741の76%のあたる1,315にのぼります。そのうち、臭気指数規制を導入している自治体は、特定悪臭物質濃度規制と併存している自治体も含めると、全国の市区町村数の28%にあたる486でした。

令和4年度に全国の地方公共団体が受理した悪臭に係る苦情の件数は 12,435 件でした。そのうち、悪臭防止法の規制地域内の工場・事業場に係る苦情の件数は4,497件であり、悪臭防止法に基づく立入検査は944件実施されました。

特定悪臭物質は以下の表に示した22物質であり、6段階臭気強度表示法において、敷地境界の1号規制基準を、臭気強度が2.5~3.5の範囲内となる規制濃度で定めることとされています。一例として、横浜市の市街化区域の1号規制基準を表中に示しており、臭気強度2.5となる濃度が規制基準として定められています。しかし臭いのある物質は数十万種あるといわれており、22種類の特定悪臭物質に含まれない物質による苦情も当然ながら発生します。このような場合、特定悪臭物質の規制では対応が困難であるため、多種多様な複合臭にも対応できる臭気指数規制を導入する自治体が増えています。

特定悪臭物質による規制(単位:ppm)

| 特定悪臭物質 | 臭気強度 | 規制基準の有無(〇有) | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1号 | (例)横浜市 市街化区域 1号規制基準 |

2号 | 3号 | |||||||||

| 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | ||||||

| 1 | アンモニア | 0.1 | 0.6 | 1 | 2 | 5 | 10 | 40 | 〇 | 1 | 〇 | |

| 2 | メチルメルカプタン | 0.0001 | 0.0007 | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.03 | 0.2 | 〇 | 0.002 | 〇 | |

| 3 | 硫化水素 | 0.0005 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.7 | 8 | 〇 | 0.02 | 〇 | 〇 |

| 4 | 硫化メチル | 0.0001 | 0.002 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 0.8 | 20 | 〇 | 0.01 | 〇 | |

| 5 | 二硫化メチル | 0.0003 | 0.003 | 0.009 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 3 | 〇 | 0.009 | 〇 | |

| 6 | トリメチルアミン | 0.0001 | 0.001 | 0.005 | 0.02 | 0.07 | 0.2 | 3 | 〇 | 0.005 | 〇 | |

| 7 | アセトアルデヒド | 0.002 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 〇 | 0.05 | ||

| 8 | プロピオンアルデヒド | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 〇 | 0.05 | 〇 | |

| 9 | ノルマルブチルアルデヒド | 0.0003 | 0.003 | 0.009 | 0.03 | 0.08 | 0.3 | 2 | 〇 | 0.009 | 〇 | |

| 10 | イソブチルアルデヒド | 0.0009 | 0.008 | 0.02 | 0.07 | 0.2 | 0.6 | 5 | 〇 | 0.02 | 〇 | |

| 11 | ノルマルバレルアルデヒド | 0.0007 | 0.004 | 0.009 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 〇 | 0.009 | 〇 | |

| 12 | イソバレルアルデヒド | 0.0002 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.01 | 0.03 | 0.2 | 〇 | 0.003 | 〇 | |

| 13 | イソブタノール | 0.01 | 0.2 | 0.9 | 4 | 20 | 70 | 1000 | 〇 | 0.9 | 〇 | |

| 14 | 酢酸エチル | 0.3 | 1 | 3 | 7 | 20 | 40 | 200 | 〇 | 3 | 〇 | |

| 15 | メチルイソブチルケトン | 0.2 | 0.7 | 1 | 3 | 5 | 10 | 50 | 〇 | 1 | 〇 | |

| 16 | トルエン | 0.9 | 5 | 10 | 30 | 60 | 100 | 700 | 〇 | 10 | 〇 | |

| 17 | スチレン | 0.03 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4 | 20 | 〇 | 0.4 | 〇 | |

| 18 | キシレン | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 50 | 〇 | 1 | 〇 | |

| 19 | プロピオン酸 | 0.002 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.2 | 0.4 | 2 | 〇 | 0.03 | ||

| 20 | ノルマル酪酸 | 0.00007 | 0.0004 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.09 | 〇 | 0.001 | ||

| 21 | ノルマル吉草酸 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0009 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.04 | 〇 | 0.0009 | ||

| 22 | イソ吉草酸 | 0.00005 | 0.0004 | 0.001 | 0.004 | 0.01 | 0.03 | 0.3 | 〇 | 0.001 | ||

6段階臭気強度表示法

| 臭気強度 | 内容 | |

|---|---|---|

| 0 | 無臭 | |

| 1 | やっと感知できるにおい(検知閾値濃度) | |

| 2 | 何のにおいであるかわかる弱いにおい(認知閾値濃度) | |

| (2.5) | (2と3の中間) | 規制基準設定の 範囲 |

| 3 | 楽に感知できるにおい | |

| (3.5) | (3と4の中間) | |

| 4 | 強いにおい | |

| 5 | 強烈なにおい |

東京都は臭気指数規制を導入しており、その規制地域は、住宅地域である第一種区域、近隣商業・商業・準工業地域の第二種区域、工業・工業専用地域の第三種区域の3区域に分けられています。第一種区域は最も厳しい基準が設定されており、第二種地域が次に厳しく、第三種地域が最も緩い基準に設定されています。以下に東京都の規制基準を以下に示しました。

| 区域の区分規制基準の区分 | 第一種区域 (住宅地域) |

第二種区域 (近隣商業・商業・準工業地域) |

第三種区域 (工業・工業専用地域) |

||

|---|---|---|---|---|---|

| 敷地境界線(1号) | 臭気指数10 | 臭気指数12 | 臭気指数13 | ||

| 煙突等気体排出口(2号) | 排出口の実高さ 15m未満 |

排出口の口径1) 0.6m未満 |

臭気指数31 | 臭気指数33 | 臭気指数35 |

| 排出口の口径 0.6m以上0.9m未満 |

臭気指数25 | 臭気指数27 | 臭気指数30 | ||

| 排出口の口径 0.9m以上 |

臭気指数22 | 臭気指数24 | 臭気指数27 | ||

| 排出口の実高さ 15m以上 |

排出口の実高さが周辺最大建物2)の高さの2.5倍未満 | qt3)=275×4)H02 | qt=436×H02 | qt=549×H02 | |

| 排出口の実高さが周辺最大建物の高さの2.5倍以上 | qt=357/5)Fmax | qt=566/Fmax | qt=712/Fmax | ||

| 排出水(3号) | 臭気指数26 | 臭気指数28 | 臭気指数29 | ||

|

|||||

排出口の2号規制基準は、排出された臭気が敷地境界の着地地点において1号規制基準以下になるために必要な排出基準を定めたものです。一般的に脱臭装置メーカーは、脱臭装置出口の臭気排出強度または臭気指数がこの2号規制基準を下回るように仕様を設計します。

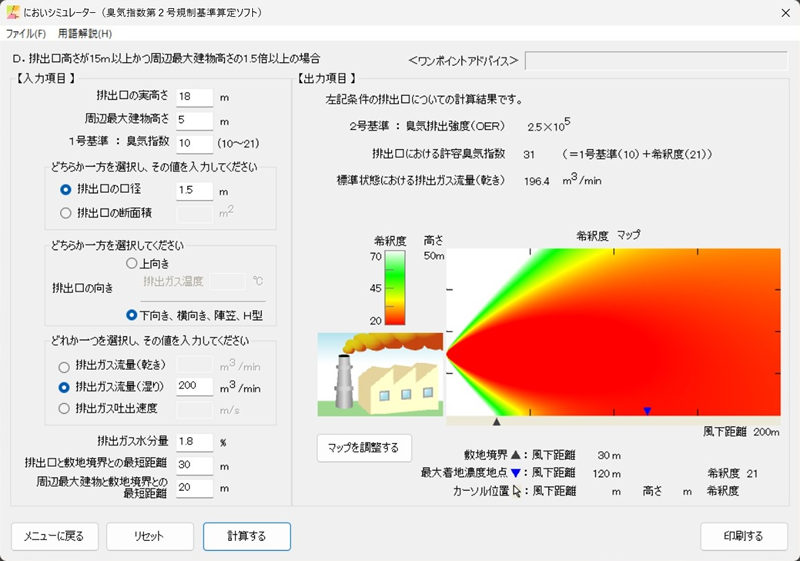

2号規制基準の算出は非常に複雑な計算が必要なため、容易に算出するための臭気指数2号基準算定ソフト(においシミュレーター)が環境省によって提供されており、環境省のホームページ(http://www.env.go.jp/air/akushu/simulator/index.html)からダウンロードすることができます。2号規制基準の算定には以下の情報が必要になります。

- ・排出口の口径、実高さ、敷地境界との最短距離

- ・周辺最大建物高さ、位置、敷地境界との最短距離

- ・排出ガスの乾き流量(排出ガスの湿り流量と水分量から算出)

- ・1号規制基準値

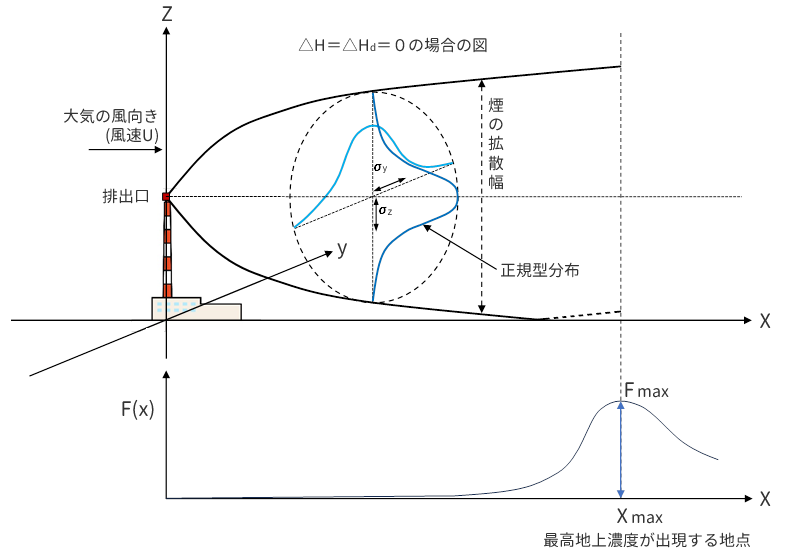

正規型プルームの模式図

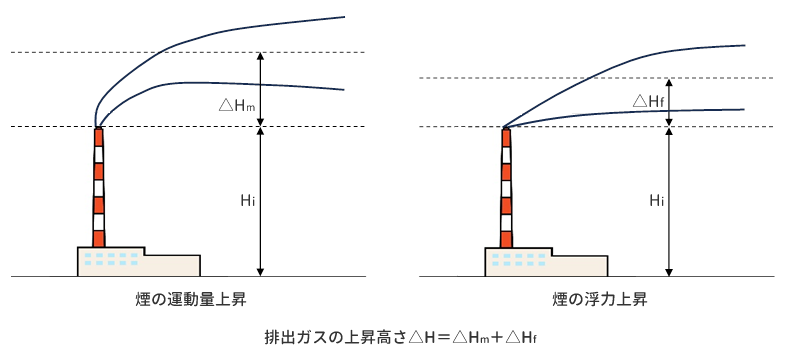

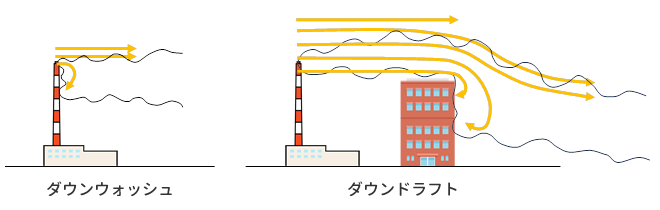

正規型プルームの模式図悪臭防止法における排出ガスの大気拡散モデルは、正規型プルームと呼ばれるHuber-Snyderモデルを基とし、煙の上昇過程(運動量上昇や温度による浮力上昇)にBriggsモデルを取り入れたBriggs & Huber-Snyderモデルが用いられています。さらに建物影響として煙突や建物によって煙が降下するダウンウォッシュやダウンドラフトも考慮して計算されます。

煙の上昇過程

煙の上昇過程 建物の影響による煙の降下

建物の影響による煙の降下C(x,y,z) = Q 2πσyσzU × [exp{-(He-z)2/2σz2} + exp{-(He+z)2/2σz2}] × exp{-y2/2σy2}]・・・・・・・・・・(1)

- C(x, y, z):(x, y, z)地点における物質濃度(m3/m3)

- x:風下距離(m)、y:水平方向距離(m)、z=高さ(m)

- Q:悪臭物質排出量(m3/s)

- σy(x):水平方向拡散幅(m)

- σz(x):鉛直方向拡散幅(m)

- U:大気の風速(m/s)

- He(x):有効発生源高さ(m)=Hi+△H+△Hd (※排出ガスの流れの中心軸の高さに相当)

- Hi:排出口高さ(m)

- △H:排出ガスの上昇高さ(m)

- △Hd:排出ガスの低下高さ(m)

正規型プルームは大気汚染問題に広く適用されており、一般的にその時間スケールとして数分から数時間の評価時間が設定されています。一方、臭いの場合は変動によって発生する短い時間スケールのピークが苦情に繋がるため、敷地境界の臭気採取は6~30秒という非常に短い時間で行うこととされています。一般的に拡散幅の決定にはPasquill-Gifford(パスキル・ギフォード)図の近似式が用いられますが、大気汚染の評価時間3分を悪臭防止法では30秒に修正して拡散幅も修正されており、大気安定度はBに、大気の風速Uは1.0m/sに設定して計算されます。

排出口からの風下距離xにおける主軸上の地表物質濃度は(1)式でy=z=0、U=1.0として以下の(2)式になります。

C(x) =

Q

πσyσz

× exp(-He(x)2/2σz2)

=Q×F(x)・・・・・・・・・・(2)

F(x) = 1 πσyσz × exp{-He(x)2/2σz2}・・・・・・・・・・(3)

最終的に臭気排出強度(OER)または臭気指数(L)で表わされている2号規制基準を算出するには、上記の物質濃度Cを臭気濃度に変換する必要があります。悪臭防止法においては、過去の様々な物質濃度と臭気濃度の測定結果から、統計的に算出された以下の(4)式によって計算されます。

臭気排出強度(OER)を1とした場合の敷地外の最大着地濃度を、大気拡散式を1m単位で繰り返し計算することでFmaxを求め、臭気排出強度の規制基準である許容OERを求めます。許容OERから排出口で許容される臭気指数を求めることが出来ます。

許容OER=60×10L/10-K2/Fmax・・・・・・・・・・(4)

(※臭気指数Lを満足するために排出口で要請されるOER)

- OER:臭気排出強度(m3N/min)=排出口臭気濃度×乾き排出ガス量

- L:1号規制基準(臭気指数)

- K2=0.2255(※統計的に導かれた物質濃度と臭気濃度の対応関係を設定する定数)

- Fmax:F(x)[(3)式]の最大値

ただし排出口の高さが15m未満の場合は、建物影響によって煙が降下するダウンドラフトが広範囲に及ぶため、簡略化した拡散モデルを適用することで複雑な計算を行うことなく、臭気指数の規制基準が以下の(5)式によって算定されます。

I=10×logC・・・・・・・・・・(5)

C=K×Hb2×10L/10

- I:臭気指数の許容値

- Hb:周辺最大建物高さ(m)

- Hi:排出口高さ(m)(<15m)

- ※ただしHbが10m以上で1.5Hiを超える場合は1.5 Hiに代え、Hbが10mm未満の場合はHbを10mとした上で1.5Hiを超える場合は1.5Hiに代える。

- L:1号規制基準(臭気指数)

- K:次表の排出口口径の区分ごとに設定される係数

| D<60cm | 0.69 |

| 60cm≦D<90cm | 0.20 |

| 90cm≦D | 0.10 |

前述した環境省が頒布している「においシミュレーター」で2号規制基準を算出した例を以下に示しました。

①排出口高さ≧15mの場合

②排出口高さ<15mの場合

【参考資料】

- ・令和4年度悪臭防止法等施行状況調査の結果について(環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室)

- ・よくわかる臭気指数2号規制基準(平成28年改訂版 環境省水・大気環境局大気生活環境室)

- ・臭気対策行政ガイドブック(平成14年 環境省環境管理局大気生活環境室)

- ・気体排出口における臭気指数規制マニュアル(公益社団法人 におい・かおり環境協会)